Mismo planteamiento que el domingo pasado con la parábola del hijo pródigo: teníamos un hijo que abandona la casa de su padre, traicionando su confianza; un padre bueno a más no poder; un hijo y hermano que se cree bueno, pero que no tiene corazón para amar ni a su padre ni a su hermano. Todos tenemos que convertirnos movidos por el amor que Dios nos tiene. El hijo pequeño vuelve porque se encuentra en una situación miserable; el hijo mayor es un observante, un cumplidor sin corazón, no ama al Padre ni a su hermano. No se alegra con el hermano que se convierte y vuelve a la casa del padre.

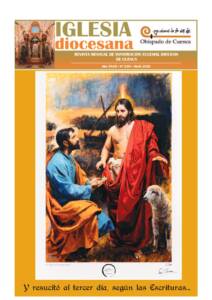

Que lejos está el hijo mayor de lo que Dios hace: se pierde una oveja, guarda las otras, las pone al seguro y va en busca de la perdida; cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros y vuelve cantando a casa. La enseñanza de la mujer que pierde una dracma encierra la misma enseñanza. Jesús mismo saca una preciosa enseñanza de estas parábolas: hay más alegría por un pecador que se convierte que por noventa y nueva que no necesitan penitencia. Estos están más lejos todavía que los otros; la razón es bien sencilla: no siquiera se pueden convertir, puesto que piensan que han cometido pecado alguno; no se pueden convertir, porque se tienen por justos.

Las madres entienden muy bien la actitud del padre, del pastor, de la mujer de la parábola: entienden muy bien al padre que se alegra enormemente de la vuelta de su hijo; que lo que quiere es que el pecador se convierta; que no muera. Sufre, a la vez, porque el hijo mayor no comprende; es una persona dura, sin corazón, no es misericordioso. Entienden bien que el pastor haga todo lo posible por encontrar la oveja pedida, no reparan parea ello en fatigas y se llenan de alegría cuando la recuperan. Entienden igualmente muy bien a la mujer que pierde un objeto precioso de familia, buscan y rebuscan con esfuerzo hasta que lo hallan, y lo cuentan después, llenas de alegría, a sus vecinas.

El evangelio de lao Misa de hoy insiste en la misma enseñanza: la bondad del padre –que representa a la vez el amor de padre y de madre- es el modelo que tenemos que imitar. El caso es claro: la mujer ha cometido un delito patente de adulterio; no hay que investigar nada, porque el delito está claro. También lo es claro que existe una ley que prohíbe ese comportamiento y lo castiga con la lapidación. El veredicto no ofrece dudas. Pero Jesús no emite ningún veredicto; no dice nada de palabra, pero dice mucho con sus gestos. Como sabemos, acusan a aquella mujer los escribas y los fariseos, los entendidos y los “justos”. Jesús se inclina, respeta a la aquella mujer, escribe en el polvo. ¿Qué? No lo sabemos. Los acusadores insisten. Jesús se levanta. Bien, de acuerdo, parece decir. Pero que tire la primera piedra el que esté sin pecado. Gran silencio. Bajan la cabeza… y van desfilando uno tras otros, comenzando por los más viejos. También los escribas y fariseos, los que se tenían y eran tenidos por justos, celosos de su buena fama. No queda ninguno. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Pues que todos somos pecadores; que todos necesitamos ser perdonados; que todos estamos enfermos y que necesitamos del médico divino.

Es fácil juzgar y condenar el pecado de otros, sin advertir los propios. El Señor nos los hace ver. Ilumina nuestro corazón y vemos que está manchado. Si tú no juzgas ni condenas. Tampoco él lo hace contigo. No te condena, te perdona, exhorta y anima con infinito afecto. ¡No peques más!, no te hagas daño a ti mismo ni muerdas la mano del Dios que te acaricia, que te acompaña, que está junto a ti, que te sostiene, que te prepara el cielo, que te espera siempre. ¡No peques más!, no desprecies la bondad de Dios, no te hagas daño a ti mismo, mira tu miseria, también la escondida a los ojos humanos, reconócela e implora el perdón divino No te excuses tontamente. Admite con sencillez tu falta y pide perdón. ¡Lo obtendrás! ¡Seguro!